2018年05月12日

台南徒然つらつら記 ~沖縄への思いを添えて~

読者のみなさん、こんにちは。

台湾からの帰り、高雄国際空港の待ち時間に少しだけ書いておいてたこの記事の続きに着手しようと帰国後2日目にPCを立ち上げると、書きかけのまま投稿されてフルオープンという非情な現実を目の当たりにし、身が震えるほど恥ずかしい思いを味わいました。。どれくらい恥ずかしかったかというと、その昔ロングスカートの裾をストッキングに突っ込んでパンツ丸見えのまま歩いて職場に入ってしまった時ほどに。。

汚い未完成品を見てしまった読者の皆さん、お見苦しいものを本当にすみませんでした・・・orz

(友達・知人も見てるんだから誰か教えてくれてもよかったのにぃ!!)

台湾からの帰り、高雄国際空港の待ち時間に少しだけ書いておいてたこの記事の続きに着手しようと帰国後2日目にPCを立ち上げると、書きかけのまま投稿されてフルオープンという非情な現実を目の当たりにし、身が震えるほど恥ずかしい思いを味わいました。。どれくらい恥ずかしかったかというと、その昔ロングスカートの裾をストッキングに突っ込んでパンツ丸見えのまま歩いて職場に入ってしまった時ほどに。。

汚い未完成品を見てしまった読者の皆さん、お見苦しいものを本当にすみませんでした・・・orz

(友達・知人も見てるんだから誰か教えてくれてもよかったのにぃ!!)

気を・・・取り直して・・・。

前回の記事の最後でも触れましたが、私のGWは台湾(台南、高雄)でした。

台湾については3年ほど前の「番外編~沖縄と台湾、現地で感じたその類似性と差異~」に色々と書いたのでもう書くことないだろうと思っていたんですが、台南を旅している間気づけば事あるごとに沖縄との比較について考えを巡らせる自分がいました。それはもう、沖縄に住まう者の呪縛かと思うほどの頻度で。

なので今回は、台湾南部を旅して巡らせた思いと沖縄への思考をダラダラと書き綴っていきたいと思います。

その1.石厳當の行方

旅の初日に台南市内の孔子廟への参拝路を歩いていた時、たまたま足元を見やるとそこにあったのは、

※代理で失礼します

なんと泰山石厳當。

これまで二度台湾(台北メイン)を訪れたことがありますが、石厳當を見つけたのは初めてです。中国の影響を受けた沖縄と同じ島国なので、当然台湾に石厳當があったとして然るべき、ではあるのですが・・・

気になって街中の至るところを捜索してみた結果、正しく石厳當であるものに出会えたのはこの1回切りでした。

同じく魔除けのシーサーもなんだかテイストが・・・

ネットの少ない情報から推察するに、どうやら台湾でも石厳當は存在するものの、北部ではほとんど見ることが出来ないそうです。南部で見かけることはあるものの、沖縄ほどどこでもかしこでも見つけられるものではない・・・一体なぜだろうか・・・。

沖縄は去る大戦であらゆるものが壊滅的な被害を受けたため、戦前から現存する石厳當も多くはなく、今県内で見られる石厳當はほとんどが戦後生まれと考えてよいでしょう。つまり、魔除けとしての石厳當は、沖縄の現代民俗に脈々と行き続けているもの、ということです。

孔子廟にある龍樋。見て思い出すのは首里城、そして県庁の中庭

片や、同じ大陸の影響を強く受けた島国、台湾。中国国民党による古城破壊の経験があるにせよ、国土全体に渡る壊滅的な被害を受けたことがないため、現在石敢當を見る機会が少ないということは、石敢當文化はほぼ過去のものになってしまっている、といえるでしょう。

振り返ってみれば、1600年代からのオランダによる植民地化、鄭成功による支配からの脱却、清朝の200年支配時代、日清戦争後の割譲による日本統治時代、戦後中国国民党の来襲と、清を除いて支配者層が目まぐるしく変わったのが台湾の歴史。この歴史的状況が石敢當衰退にどんな影響を及ぼしたのでしょうか。

日本統治時代にはアヘンと言語の規制はあっても文化的なものの排除はなされなかったので、その理由とは考えられません。

一体何が石敢當衰退の原因になったのか・・・・・謎です。。

もしかすると・・・台湾は道教が盛んで、巨大で威風堂々とそびえ立つ廟から、路地裏の比較的小さな廟まで、とにかくあちこちに廟が多く見られます。台湾人の”信仰”のエネルギーはこの巨大な道教の潮流に飲み込まれ、他のものは力を失ってしまっているのかも・・・しれないですね。空想の域は出ませんけども。

その2.同じ島国貿易国なれば

沖縄は琉球王国時代、日本、中国、東南アジアとの中継貿易で栄えたことは周知のとおり。

薩摩支配の時代になってからは、より利幅の大きなものをとサトウキビの作付けが政策的に拡大されました。

台湾も琉球王国同様、オランダによる植民地化以降は日本、中国、東南アジアとの中継貿易を行い、サトウキビの生産を行ってきましたが、本格的に大規模生産が始まったのは日本統治時代に入ってから。日本が大規模な製糖工場を造ったことにより、生産性が飛躍的に向上したんだそうです。

場所によっては巨大で古い製糖工場が今も現役で稼働してたりする

貿易体制に関しては、沖縄とかなり似た道をたどった台湾。

台南の博物館で、この貿易体制を図解したものがあったのですが・・・

琉球の扱い、なんだか雑じゃないですか。さも、何もないただの島扱い。。

確かに取引先は日本や中国大陸だったかもしれないけどさ・・・貿易のタイミング等々考えると、琉球王国はあなたたちより先輩よ?

ちなみにオランダが台南を良港として開港したことにより、台湾は貿易地として世界の表舞台に躍り出てきたのですが、その後港周辺の海域に急速に土砂が堆積し始めたことにより貿易港としての地位を剥奪され、台湾の中心地は台南から台北に移ったんだそうですよ。

その3.ここ、熱帯の海なんだけど・・?

台湾には北回帰線が通っており、線を挟んで北は沖縄と同じ亜熱帯気候、南は熱帯気候に属します。

友人曰く、この北回帰線を堺に明らかに気候が変わってくるとのこと。確かに、台南は熱帯気候に属するだけあってGW中は連日最高気温32度をマークしており、完全に夏模様でした。

台湾の北回帰線が通る場所はこんなハデ。片や伊平屋島の国境27度線は超絶地味

台湾と沖縄は、与那国から台湾が見えるほど地理的に近い。

しかも南部は熱帯気候なので沖縄以上に南国ムードがプンプンなんでしょうさ・・・・特に海な!!

沖縄最南端で味わう極上の海、私も大好きなニシ浜ビーチ

台南には一体どんな海が待っているんだろう!?

滞在4日目、期待を胸に台南の沿岸部に向かったところ・・・

この熱帯の海らしからぬ、内地のような海辺の風景よ。

地元の若者が橋の下で遊ぶの図

いやこれ、私の実家・高知に似たような景色あるよな~って感じで、まるで南国のビーチ感が一切ありません。

沖縄は島自体がサンゴで出来ているため、どこに行っても小さなサンゴかサンゴ砂の白いビーチが圧倒的に多いのですが・・・台湾は、サンゴで出来た島ではないってことなんでしょうか。

しかし古城等の遺跡を見ると、石灰岩が基礎に使われている形跡がある。どこから持ってきた?

調べてみたところ、台湾の地質は東海岸が石灰岩(大理石)や火山岩が多く、台南のある東側は砂岩頁岩互層を主として安山岩、玄武岩、粘板岩で形成されているということらしい。

つまり、熱帯気候とはいえ台南のある西海岸はいわゆる「南国リゾートの海!」という体をなさないということだ。逆に東海岸の花蓮地域の海は、沖縄のように美しい白砂のビーチが広がっているそうです。

もし「台湾で極上のビーチが見たい!」ということであれば、少し足をのばして東海岸へお越しくださいませ

その4.墓

明・清時代に築かれた古墓群

滞在4日目、台南最大の観光地安平で、ガイドブックにも載っていない古墓を発見!墓好きの私、1人大興奮。

喜び勇んで母に画像を送ったら、「気持ち悪い」と一蹴。私の趣味は気持ち悪いもののようです、残念。。

魏家のお墓。彫刻が非常に立派

沖縄と同じように破風墓。しかし清明祭の習慣はないのか、墓の前にピクニックできるほどの空間はない

並び方が非常に乱雑で、我が家の墓に辿り着くための道も隙間もない

今はどうなのか分かりませんが、恐らく、当時は墓地と決められた土地にしか墓を造ることが許されず、隙間なく造っていった・・・というのが理由なんじゃないかと思います。

久高島の墓地は昔からそのまま存在したものだと思いますが、墓は大小様々あれど、きちんと隣の間隔に配慮がなされていました。そう考えると沖縄の方が秩序だって墓造ってたんだな~と、少しだけ民族的な違いを感じた墓でのひと時でした。

その5.意外と同じ悩みを抱えているのかも・・

以前の台湾についての記事では、「台湾の人たちはスリム(⑪人の違い)」というニュアンスの話をしました。

しかし、台湾に到着した初日。高雄国際空港から台南に向かう途中のローカル電車に乗り込み、周囲を見回したところ、地元の方々の姿に違和感を覚えてしまったのです・・・

※イメージ(ただし高雄のどこか)

単刀直入に言いますが、太ましい割合がどうにも高いように思えて仕方ありません。

私が台北で見た、あの比較的高い身長にスラリとした男女の姿は、果たして幻想だったのでしょうか・・・。

1年半前のシェムリアップの旅で出会い、今回台南で合流した台湾ツウの7子さんに感じたことを素直に話してみました。

7子「ん?台南の人たちが全体的に丸く思える?そうだね~、台南の人たちは面倒くさがりで歩いたりするの嫌いだから運動不足なんじゃない?道端で売ってる飲み物も、甘さが強烈なだけじゃなくて、巨大だし・・・そりゃこれで痩せはしないよね(笑」

スモール注文したらこんなのが出てくる。ここはアメリカか

牧「・・・なんか、暑い地方の人ってみんな似たような感じなんでしょうか・・・沖縄の人も歩くの嫌いなんですよ。徒歩2分の場所に車で行くとか。」

7子「あぁ、まさにそんな感じ!!」

台北だって沖縄と同じ亜熱帯なのに、台北の人たちは概ねスリムだったのはなぜだろう?

台北の人口は約270万人と、沖縄とは比較にならないほど都市です。都市化が進んでいる場所は公共交通機関も発達しているため、市民は車よりMRTやバスをよく使います。つまり日本の都市と同じようにそれなりに日々歩いているので「暑いから歩くのがイヤ」とか言ってられないんでしょう。

台南地域はまぁ街といえば街ですが、ちょっと行けばすぐ緑や山の見える郊外。こうなると、マイカーやマイバイクを使う余地があるってことなんでしょうね。

高雄、自転車に乗って信号待ち。バイクの多さはそこはかとなく途上国の香り

ところで、帰りの高雄国際空港で政府がディスプレイ広告を流してたんですが、そこには「台湾国民の9人に1人がメタボ」といった主旨の表示がありました。

多分だけど、この1/9はほぼ南部の平地に密集してんじゃないかと思います。

その政府広告。台湾のメタボの基準は日本とは少し違うみたい

メタボとはつまり、サメの海に浮かぶ小さな氷山に立つが如し

自らの目での印象ですが、台湾の太ましさの割合は、沖縄のメタボ&予備軍が40歳以上男性で2/3、女性で1/3という割合とさして変わらないんじゃないかと思いました。

以上、ざっくりではありますが今回の台南旅について思うままに振り返ってみました。

他にも書きたいことがありましたが、だいぶ分量が増えたのでここで終了としたいと思います。

これまで2度台湾=台北に行ったことがあり、台湾って概ねこんな感じだろうと思っていましたが、南部はまた違った雰囲気でとてもステキな場所でした。

台南は台湾のかつての首都の地位を得ていた時期もあるため、古い建物が多く、日本の京都のような場所だと言われています。正直、京都と似た雰囲気があるかというと全くそんなことはないのですが、歴史的・文化的なものに触れたい方には台北の街より圧倒的に台南、お勧めです(台北から行ける九份は最高ですが)。

また、今回は特に沖縄との類似性にもちょこちょこ目が行ったのですが、これは内地に住んでいるよりも沖縄に住んでいるからこその楽しさかもしれませんね。

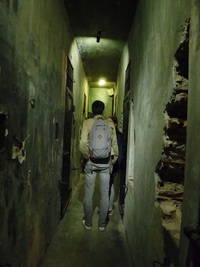

観光客がほとんどいない山奥の少数民族の集落にも行った

ちなみに、今回の旅の日程は7泊8日。

エアと宿を合わせて、驚異の32,000円。

宿は最近出てきた超絶スタイリッシュな古本屋×ゲストハウス。設備も文句なし!!

そして、滞在期間中に使ったお金は交通費、食費、入場料、お土産、その他諸々あわせて合計23,000円。

GW期間中の7泊8日をなんと55,000円で楽しみきった驚異の格安旅行でした。

GW期間中の沖縄レジャーは携帯トイレ必須の大混雑ぶりなので、特に沖縄住みの方にはGWの台湾脱出を強く強くお勧めして、今回の記事を終えたいと思います。

前回の記事の最後でも触れましたが、私のGWは台湾(台南、高雄)でした。

台湾については3年ほど前の「番外編~沖縄と台湾、現地で感じたその類似性と差異~」に色々と書いたのでもう書くことないだろうと思っていたんですが、台南を旅している間気づけば事あるごとに沖縄との比較について考えを巡らせる自分がいました。それはもう、沖縄に住まう者の呪縛かと思うほどの頻度で。

なので今回は、台湾南部を旅して巡らせた思いと沖縄への思考をダラダラと書き綴っていきたいと思います。

その1.石厳當の行方

旅の初日に台南市内の孔子廟への参拝路を歩いていた時、たまたま足元を見やるとそこにあったのは、

※代理で失礼します

なんと泰山石厳當。

これまで二度台湾(台北メイン)を訪れたことがありますが、石厳當を見つけたのは初めてです。中国の影響を受けた沖縄と同じ島国なので、当然台湾に石厳當があったとして然るべき、ではあるのですが・・・

気になって街中の至るところを捜索してみた結果、正しく石厳當であるものに出会えたのはこの1回切りでした。

同じく魔除けのシーサーもなんだかテイストが・・・

ネットの少ない情報から推察するに、どうやら台湾でも石厳當は存在するものの、北部ではほとんど見ることが出来ないそうです。南部で見かけることはあるものの、沖縄ほどどこでもかしこでも見つけられるものではない・・・一体なぜだろうか・・・。

沖縄は去る大戦であらゆるものが壊滅的な被害を受けたため、戦前から現存する石厳當も多くはなく、今県内で見られる石厳當はほとんどが戦後生まれと考えてよいでしょう。つまり、魔除けとしての石厳當は、沖縄の現代民俗に脈々と行き続けているもの、ということです。

孔子廟にある龍樋。見て思い出すのは首里城、そして県庁の中庭

片や、同じ大陸の影響を強く受けた島国、台湾。中国国民党による古城破壊の経験があるにせよ、国土全体に渡る壊滅的な被害を受けたことがないため、現在石敢當を見る機会が少ないということは、石敢當文化はほぼ過去のものになってしまっている、といえるでしょう。

振り返ってみれば、1600年代からのオランダによる植民地化、鄭成功による支配からの脱却、清朝の200年支配時代、日清戦争後の割譲による日本統治時代、戦後中国国民党の来襲と、清を除いて支配者層が目まぐるしく変わったのが台湾の歴史。この歴史的状況が石敢當衰退にどんな影響を及ぼしたのでしょうか。

日本統治時代にはアヘンと言語の規制はあっても文化的なものの排除はなされなかったので、その理由とは考えられません。

一体何が石敢當衰退の原因になったのか・・・・・謎です。。

もしかすると・・・台湾は道教が盛んで、巨大で威風堂々とそびえ立つ廟から、路地裏の比較的小さな廟まで、とにかくあちこちに廟が多く見られます。台湾人の”信仰”のエネルギーはこの巨大な道教の潮流に飲み込まれ、他のものは力を失ってしまっているのかも・・・しれないですね。空想の域は出ませんけども。

その2.同じ島国貿易国なれば

沖縄は琉球王国時代、日本、中国、東南アジアとの中継貿易で栄えたことは周知のとおり。

薩摩支配の時代になってからは、より利幅の大きなものをとサトウキビの作付けが政策的に拡大されました。

台湾も琉球王国同様、オランダによる植民地化以降は日本、中国、東南アジアとの中継貿易を行い、サトウキビの生産を行ってきましたが、本格的に大規模生産が始まったのは日本統治時代に入ってから。日本が大規模な製糖工場を造ったことにより、生産性が飛躍的に向上したんだそうです。

場所によっては巨大で古い製糖工場が今も現役で稼働してたりする

貿易体制に関しては、沖縄とかなり似た道をたどった台湾。

台南の博物館で、この貿易体制を図解したものがあったのですが・・・

琉球の扱い、なんだか雑じゃないですか。さも、何もないただの島扱い。。

確かに取引先は日本や中国大陸だったかもしれないけどさ・・・貿易のタイミング等々考えると、琉球王国はあなたたちより先輩よ?

ちなみにオランダが台南を良港として開港したことにより、台湾は貿易地として世界の表舞台に躍り出てきたのですが、その後港周辺の海域に急速に土砂が堆積し始めたことにより貿易港としての地位を剥奪され、台湾の中心地は台南から台北に移ったんだそうですよ。

その3.ここ、熱帯の海なんだけど・・?

台湾には北回帰線が通っており、線を挟んで北は沖縄と同じ亜熱帯気候、南は熱帯気候に属します。

友人曰く、この北回帰線を堺に明らかに気候が変わってくるとのこと。確かに、台南は熱帯気候に属するだけあってGW中は連日最高気温32度をマークしており、完全に夏模様でした。

台湾の北回帰線が通る場所はこんなハデ。片や伊平屋島の国境27度線は超絶地味

台湾と沖縄は、与那国から台湾が見えるほど地理的に近い。

しかも南部は熱帯気候なので沖縄以上に南国ムードがプンプンなんでしょうさ・・・・特に海な!!

沖縄最南端で味わう極上の海、私も大好きなニシ浜ビーチ

台南には一体どんな海が待っているんだろう!?

滞在4日目、期待を胸に台南の沿岸部に向かったところ・・・

この熱帯の海らしからぬ、内地のような海辺の風景よ。

地元の若者が橋の下で遊ぶの図

いやこれ、私の実家・高知に似たような景色あるよな~って感じで、まるで南国のビーチ感が一切ありません。

沖縄は島自体がサンゴで出来ているため、どこに行っても小さなサンゴかサンゴ砂の白いビーチが圧倒的に多いのですが・・・台湾は、サンゴで出来た島ではないってことなんでしょうか。

しかし古城等の遺跡を見ると、石灰岩が基礎に使われている形跡がある。どこから持ってきた?

調べてみたところ、台湾の地質は東海岸が石灰岩(大理石)や火山岩が多く、台南のある東側は砂岩頁岩互層を主として安山岩、玄武岩、粘板岩で形成されているということらしい。

つまり、熱帯気候とはいえ台南のある西海岸はいわゆる「南国リゾートの海!」という体をなさないということだ。逆に東海岸の花蓮地域の海は、沖縄のように美しい白砂のビーチが広がっているそうです。

もし「台湾で極上のビーチが見たい!」ということであれば、少し足をのばして東海岸へお越しくださいませ

その4.墓

明・清時代に築かれた古墓群

滞在4日目、台南最大の観光地安平で、ガイドブックにも載っていない古墓を発見!墓好きの私、1人大興奮。

喜び勇んで母に画像を送ったら、「気持ち悪い」と一蹴。私の趣味は気持ち悪いもののようです、残念。。

魏家のお墓。彫刻が非常に立派

沖縄と同じように破風墓。しかし清明祭の習慣はないのか、墓の前にピクニックできるほどの空間はない

並び方が非常に乱雑で、我が家の墓に辿り着くための道も隙間もない

今はどうなのか分かりませんが、恐らく、当時は墓地と決められた土地にしか墓を造ることが許されず、隙間なく造っていった・・・というのが理由なんじゃないかと思います。

久高島の墓地は昔からそのまま存在したものだと思いますが、墓は大小様々あれど、きちんと隣の間隔に配慮がなされていました。そう考えると沖縄の方が秩序だって墓造ってたんだな~と、少しだけ民族的な違いを感じた墓でのひと時でした。

その5.意外と同じ悩みを抱えているのかも・・

以前の台湾についての記事では、「台湾の人たちはスリム(⑪人の違い)」というニュアンスの話をしました。

しかし、台湾に到着した初日。高雄国際空港から台南に向かう途中のローカル電車に乗り込み、周囲を見回したところ、地元の方々の姿に違和感を覚えてしまったのです・・・

※イメージ(ただし高雄のどこか)

単刀直入に言いますが、太ましい割合がどうにも高いように思えて仕方ありません。

私が台北で見た、あの比較的高い身長にスラリとした男女の姿は、果たして幻想だったのでしょうか・・・。

1年半前のシェムリアップの旅で出会い、今回台南で合流した台湾ツウの7子さんに感じたことを素直に話してみました。

7子「ん?台南の人たちが全体的に丸く思える?そうだね~、台南の人たちは面倒くさがりで歩いたりするの嫌いだから運動不足なんじゃない?道端で売ってる飲み物も、甘さが強烈なだけじゃなくて、巨大だし・・・そりゃこれで痩せはしないよね(笑」

スモール注文したらこんなのが出てくる。ここはアメリカか

牧「・・・なんか、暑い地方の人ってみんな似たような感じなんでしょうか・・・沖縄の人も歩くの嫌いなんですよ。徒歩2分の場所に車で行くとか。」

7子「あぁ、まさにそんな感じ!!」

台北だって沖縄と同じ亜熱帯なのに、台北の人たちは概ねスリムだったのはなぜだろう?

台北の人口は約270万人と、沖縄とは比較にならないほど都市です。都市化が進んでいる場所は公共交通機関も発達しているため、市民は車よりMRTやバスをよく使います。つまり日本の都市と同じようにそれなりに日々歩いているので「暑いから歩くのがイヤ」とか言ってられないんでしょう。

台南地域はまぁ街といえば街ですが、ちょっと行けばすぐ緑や山の見える郊外。こうなると、マイカーやマイバイクを使う余地があるってことなんでしょうね。

高雄、自転車に乗って信号待ち。バイクの多さはそこはかとなく途上国の香り

ところで、帰りの高雄国際空港で政府がディスプレイ広告を流してたんですが、そこには「台湾国民の9人に1人がメタボ」といった主旨の表示がありました。

多分だけど、この1/9はほぼ南部の平地に密集してんじゃないかと思います。

その政府広告。台湾のメタボの基準は日本とは少し違うみたい

メタボとはつまり、サメの海に浮かぶ小さな氷山に立つが如し

自らの目での印象ですが、台湾の太ましさの割合は、沖縄のメタボ&予備軍が40歳以上男性で2/3、女性で1/3という割合とさして変わらないんじゃないかと思いました。

以上、ざっくりではありますが今回の台南旅について思うままに振り返ってみました。

他にも書きたいことがありましたが、だいぶ分量が増えたのでここで終了としたいと思います。

これまで2度台湾=台北に行ったことがあり、台湾って概ねこんな感じだろうと思っていましたが、南部はまた違った雰囲気でとてもステキな場所でした。

台南は台湾のかつての首都の地位を得ていた時期もあるため、古い建物が多く、日本の京都のような場所だと言われています。正直、京都と似た雰囲気があるかというと全くそんなことはないのですが、歴史的・文化的なものに触れたい方には台北の街より圧倒的に台南、お勧めです(台北から行ける九份は最高ですが)。

また、今回は特に沖縄との類似性にもちょこちょこ目が行ったのですが、これは内地に住んでいるよりも沖縄に住んでいるからこその楽しさかもしれませんね。

観光客がほとんどいない山奥の少数民族の集落にも行った

ちなみに、今回の旅の日程は7泊8日。

エアと宿を合わせて、驚異の32,000円。

宿は最近出てきた超絶スタイリッシュな古本屋×ゲストハウス。設備も文句なし!!

そして、滞在期間中に使ったお金は交通費、食費、入場料、お土産、その他諸々あわせて合計23,000円。

GW期間中の7泊8日をなんと55,000円で楽しみきった驚異の格安旅行でした。

GW期間中の沖縄レジャーは携帯トイレ必須の大混雑ぶりなので、特に沖縄住みの方にはGWの台湾脱出を強く強くお勧めして、今回の記事を終えたいと思います。

Posted by 牧 at 11:42│Comments(2)

│ただいま出張中!!

この記事へのコメント

こんにちは

僕も書きかけの原稿を見てしまいました。おそらく沢山の人が指摘されるだろうと思い、あえて放置してましたがお知らせしたほうが良かったですかね。

因みに”あれ”を見た僕等は牧さんのパンツを見た、という認識で良いのでしょうかね^^

台湾は行ったことがなく、旅行先候補の一つに入っています。

記事を読む限りでは、沖縄と台湾はやっぱり似て非なるものという印象ですね。

おそらく昔、琉球と台湾は同じ文化様式を持っていたのではと僕は思いますが、多くの支配者を迎えてきた台湾にとって文化の純粋な継承は困難だったのかも知れないですね(勝手な解釈ですが)。

僕も書きかけの原稿を見てしまいました。おそらく沢山の人が指摘されるだろうと思い、あえて放置してましたがお知らせしたほうが良かったですかね。

因みに”あれ”を見た僕等は牧さんのパンツを見た、という認識で良いのでしょうかね^^

台湾は行ったことがなく、旅行先候補の一つに入っています。

記事を読む限りでは、沖縄と台湾はやっぱり似て非なるものという印象ですね。

おそらく昔、琉球と台湾は同じ文化様式を持っていたのではと僕は思いますが、多くの支配者を迎えてきた台湾にとって文化の純粋な継承は困難だったのかも知れないですね(勝手な解釈ですが)。

Posted by けむ at 2018年05月12日 18:05

>けむさん

けむさんは絶対に見たんだろうと思ってました・・・。そして100人以上の方に見られてしまったことも分かっています。本当にパンツ見られたくらい恥ずかしいです。パンツ見たんだと思っていただいて結構です(笑

けむさんは何度か沖縄にいらっしゃったことがあるようですが、その目線で台湾を見ると更に奥深く味わえると思いますよ。

特に禁止はされなくても支配者の交代により文化が衰退していく・・・これは十分ありうる話だと思います。台湾も同じく様々な国から影響を受けた島国(?)なので、混じり合っていく過程で生き残るもの、消えてなくなるものがあったんだろうと思います。石敢當は私の目には明らかに、今後消えゆく文化の一つとして映りました。

けむさんは絶対に見たんだろうと思ってました・・・。そして100人以上の方に見られてしまったことも分かっています。本当にパンツ見られたくらい恥ずかしいです。パンツ見たんだと思っていただいて結構です(笑

けむさんは何度か沖縄にいらっしゃったことがあるようですが、その目線で台湾を見ると更に奥深く味わえると思いますよ。

特に禁止はされなくても支配者の交代により文化が衰退していく・・・これは十分ありうる話だと思います。台湾も同じく様々な国から影響を受けた島国(?)なので、混じり合っていく過程で生き残るもの、消えてなくなるものがあったんだろうと思います。石敢當は私の目には明らかに、今後消えゆく文化の一つとして映りました。

Posted by 牧 at 2018年05月12日 19:56

at 2018年05月12日 19:56

at 2018年05月12日 19:56

at 2018年05月12日 19:56※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。